10000mAhのモバイルバッテリーが、5000mAhのスマホを1回ちょっとしか充電できないのはなぜ?

モバイルバッテリーの容量表示を見て、「これなら自分のスマホは2回充電できるはず」と思ったのに、実際は1回ちょっとしかできない…なんてことありますよね。

これは容量詐欺(という場合も無きにしもあらずですが)ではなく、ちゃんとした理由があります。

私もこれまでなんとなくわかったような気になっていたのですが、人に説明できるほどしっかりわかっていたわけではありませんでした。そこで生成AI(今回は主にGrok)を使ってわかりやすくなるようにまとめてもらいました。

- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

モバイルバッテリーの容量がフルに使えない理由とは?

例えばバッテリー容量10000mAhのモバイルバッテリーを使っても、大抵は5000mAhのスマホを1回ちょっとしか充電できません。こうなる理由はいくつか考えられます。

- エネルギー変換効率のロス

モバイルバッテリーからスマホに電力を供給する際、100%のエネルギーがそのまま伝わるわけではありません。電圧変換やケーブルの抵抗、熱による損失などで効率が落ちます。通常、実際の充電効率は70~90%程度と言われています。つまり、10000mAhの容量がフルに使えず、実質7000~9000mAh程度しかスマホに届かないことがあります。 - 電圧の違い

モバイルバッテリーの容量(mAh)は通常3.7V基準で表されますが、スマホへの充電は5Vで行われることが多いです。この電圧変換の過程で容量が実質的に減るため、表示された10000mAhがそのまま5000mAhの2回分にならないのです。計算上、3.7Vの10000mAhは5V換算で約7400mAh程度に相当します。 - モバイルバッテリーの実際の容量

バッテリーが古く劣化すると容量が低下するので、購入直後でも公称値に達していない場合も考えられます。

この他に、充電中にスマホを使っている場合の消費電力やケーブルの品質による影響も考えられます。これらが組み合わさることで、10000mAhのモバイルバッテリーは5000mAhのスマホ2回分にまったく届かないくらいになってしまいます。

3.7Vと5V、電圧の違いが混乱を招く

先ほど挙げた理由に「電圧の違い、電圧変換の過程で容量が実質的に減る」とありました。ここをもう少し掘り下げましょう。

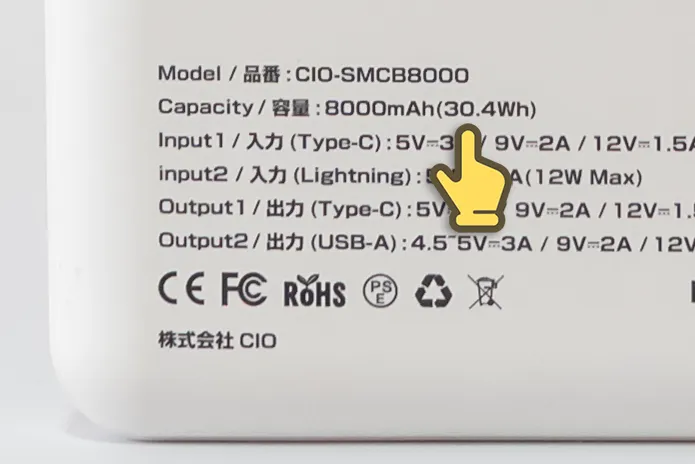

「10000mAhのモバイルバッテリー」というときの10000mAhというのは、電圧が3.7Vを基準にしたときの値になります。たいていのモバイルバッテリーにはこれが書かれています。

ただし、モバイルバッテリーがUSB経由でスマホに電力を供給する際、電圧は通常5Vに変換されます。(USB PDだと20Vや48Vもありますが。)この違いが実際に充電できる数値の違いに出てきます。

電圧の違いが容量にどう影響するか

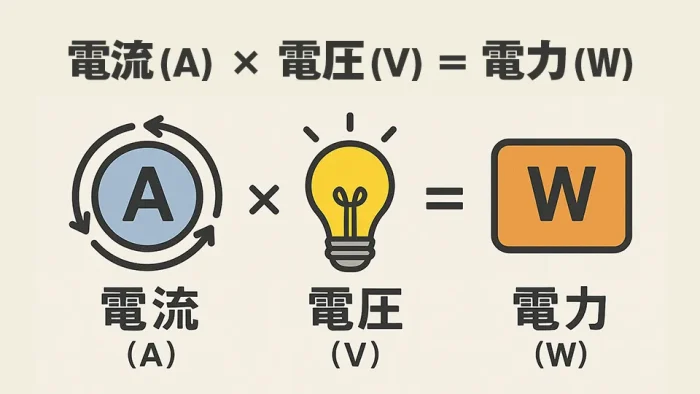

容量(mAh)は電流(mA)と時間(h)の積ですが、エネルギー量(Wh)は電圧(V)をかけたものです。エネルギー量を計算すると、電圧が変わるとmAhの「実質的な価値」が変わります。

- モバイルバッテリーのエネルギー量

10000mAh × 3.7V = 37Wh(ワット時) - 5Vで出力する場合の容量換算

37Wh ÷ 5V = 7400mAh

つまり、3.7Vで10000mAhだった容量は、5Vに変換されると約7400mAh相当に減ってしまうのです。これは、電圧が上がる分、同じエネルギー量を保つために電流(mAh)が減るという物理的な関係です。

モバイルバッテリーの表記はなぜ3.7V基準?

モバイルバッテリーの容量表記はだいたい3.7V(または3.6V)基準で書かれています。これはリチウムイオン電池(Li-ion)の公称電圧が3.6~3.7Vだからです。

- 満充電時: 約4.2V

- 放電終了時: 約3.0V~3.2V

- 平均動作電圧: 約3.6V~3.7V(これが公称電圧として採用される)

この3.7Vは、電池が安定してエネルギーを供給する際の「平均的な電圧」として、メーカーが基準にしている値です。つまり、バッテリーの設計や性能評価のベースラインとして自然に選ばれたわけです。

こういった理由から、モバイルバッテリーの容量(mAh)は、内部のバッテリーセルそのものの能力を示すために、3.7V基準で測定・表示され、それが定格容量となります。

3.7Vか5Vか、統一すればいいのに?

モバイルバッテリー側が3.7V基準で表記して、スマホ側は5Vなのは間違えやすいのになぜ統一しないのか?これは電池側の標準と出力側の標準が違うわけで、仕方ないといえば仕方ないことです。

また、モバイルバッテリーの販売側からすると「より大きな数字を見せてお得感を出したい」というような考えもあるとかないとか。

ただモバイルバッテリーにも「Wh」の表示がある場合もあります。これならば、それが実際のエネルギー量なので分かりやすいです。

例えば「30.4Wh」と書いてあれば、30.4Wh ÷ 5V = 6080mAh なので5000mAhのスマホなら約1.2回分と、電圧変換を考慮した計算がしやすくなります。実際には変換効率(70~90%)のロスが加わるのでもっと少なくなりますけどね。

急速充電(9V)だと容量はどうなる?

モバイルバッテリーの容量は3.7V基準で書かれていて、スマホは充電する時に5Vに変換するから実質的なmAhは減る…というのなら、もっと上の電圧だったらどうでしょう?急速充電、例えばUSB PDでは9V/2Aや12V/1.5A、今の最大なら48V/5Aといったものもあります。

結論から言えば、電圧の設定が変わっても「総エネルギー量」は変わらないので充電できる量はほぼ変わりません。

例えば、10000mAh(3.7V基準)のモバイルバッテリーを考えます。このモバイルバッテリーの供給できる電力量(Wh)は

- エネルギー(Wh) = 容量(Ah) × 電圧(V)

- 10000mAh = 10Ah、3.7V × 10Ah = 37Wh

この37Whが、モバイルバッテリーが持つ総エネルギー量です。このエネルギーが5V/2Aや9V/2Aで出力される際、電圧と電流の組み合わせが変わっても、理論上は同じ37Whがスマホに供給されるはずです。

電圧が上がるとmAhの値が減ってしまうので充電できる量も減ってしまうと思いがちですが、mAhはあくまで1時間に流れる電流の量であり、エネルギー量ではありません。こういったこともあるので、mAhよりもWhで考えたほうが良い、ということになります。

まとめ

モバイルバッテリーの書かれた容量が実際のスマホに充電すると少ないように感じる理由を、今一度まとめます。

- 電圧変換やケーブルなどによる効率のロス

- 電池は3.7V基準でスマホは5V基準の違い

- 3.7Vを5Vに変換するとmAhの値が減る

- Whの値で比較すると計算しやすい

- 9Vなどの急速充電で電圧が上がってもエネルギー量は変わらない

こうして見てみると、「わかってる人」が「mAhなんて単位じゃなくWhで表示しろ」という理由がわかってきますね。実際、例えばXiaomiのモバイルバッテリーは(商品名はともかく)スペック表などがWh表示になっています。

ユーザー側としても、商品名のmAhに惑わされることなくWhで自分のスマホがどれくらい充電できるのかという感覚を養っておきたいですね。

今回の記事は、私がなんとなく理解していたものを改めてAI(Grok)に聞いたりまとめたりして書きました。この回答をコピペすればササッと記事を書けるかな?と思ったのですが、実際には自分なりに書き直したり改めて調べたりで普通に自分で書くのと同じくらい時間がかかりました。

というか、最初の回答では間違っていた部分もありました。これ本当かな?と他のAIに聞いてみたら違って、改めてGrokに聞いたら他のAIと同じ答えを返したり…。

なんだかんだで結局、自分がわかってない内容を調べながら、完全にはわかってない状態のまま記事にしてしまった感があります。こういう記事って、読者から見ても「こいつ、本当はちゃんと理解してないな?」ってわかってしまいますよね…。

今後の記事の書きかた、AIとの付き合い方も、まだまだ模索していきたいと思います。

参考情報

本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。

OREFOLDER編集長。

1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。